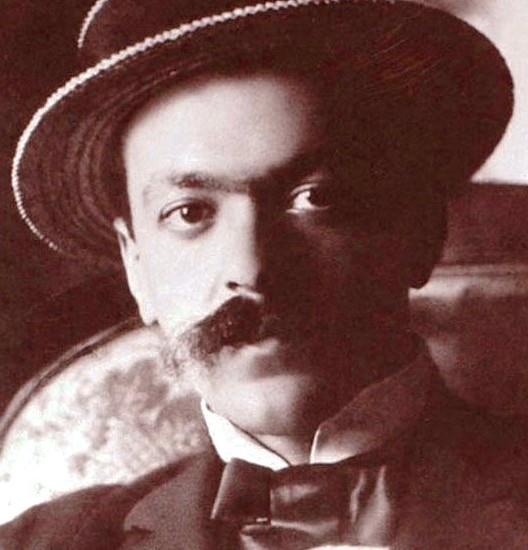

La coscienza di Zeno

È con Italo Svevo (1861-1928), con il suo terzo romanzo “La coscienza di Zeno” (1923), che la psicoanalisi fa il suo ingresso nella narrativa italiana; sebbene, occorre ricordarlo, ci sia poi stato bisogno di molti anni ancora, nonché di sollecitazioni provenienti da Dublino (James Joyce) e da Parigi (Valéry Larbaud e Benjamin Crémieux), perché l’importanza dell’evento fosse riconosciuta. Nella “Coscienza”, oltre tutto, le teorie di Freud entrano secondo modalità a tal punto inconsuete, da avere avuto pochissimi continuatori, non solo in Italia, per tutto il Novecento. Vi entrano, cioè, non tanto dal versante del contenuto, quanto da quello dell’ingranaggio narrativo, della macchina romanzesca: è a partire dall’assolutamente non ortodossa prescrizione del Dottor S., dal conseguente prendere la penna di Zeno su suo invito, per stendere le proprie «memorie» preliminari all’analisi, che nella Coscienza si instaura quel tono, quella qualità speciale della parola romanzesca, né autentica né menzognera, indecidibile quanto al suo valore di verità, che è il più autentico dono fatto da Freud a Svevo.

Zeno (come riconosciuto fra gli altri da Wayne Booth, o in Italia da Lavagetto) è il prototipo stesso del narratore inattendibile, «un vecchio bugiardo che mente» rispetto al quale il lettore, sia pure conquistato dalla sua enorme carica di vitalità e simpatia, ha l’obbligo di rimanere guardingo, privo di certezze sulla realtà (ne è mai esistita una, fuori del racconto?) dei fatti da lui narrati. L’ultima sigaretta e la morte del padre, l’amore per Ada e il matrimonio con Augusta, l’associazione commerciale con Guido, l’ipotetica guarigione, la finale visione apocalittica: le presunte «confessioni» di Zeno hanno l’aspetto di un’enorme fantasticheria, il cui «appoggio» sulla realtà (per usare questa parola chiave del “Il poeta e la fantasia” di Freud) risulta estremamente precario e ritrattabile, sempre sul punto di dissolversi per lasciare il posto alla pura e semplice invenzione.